“Abat-jour”

Si penser que la peinture se suffit à elle-même, à quoi bon alors la ritournelle de ces mots en préface ? Que la peinture se suffise à elle-même n’a sans doute rien à voir avec le fait qu’avant

même que le regard se forme sur le tableau, l’œil s’y rend en sauvage, comme un rapace sur une proie. Souvent, le regard, tandis qu’il reconnaît, se dit qu’il a vu, en un seul mot, souvent le nom

même du peintre et l’affaire est liquidée. “Au suivant !” Voilà depuis bien longtemps que la peinture chez ses amoureux est devenue affaire conceptuelle.

Il faut dire que le peintre – et là, je dis : Michel Gemignani – tandis qu’il adore parler, aime dire à propos de la peinture : “Il n’y a qu’à la regarder !” Mais alors que fais-je là ? Je

serais un ornement linguistique, une aubade poétique ? Non, prenons-le au mot : “Il n’y a qu’à regarder”, et que les mots nous accompagnent.

Interrogeons-nous sur le regard qui se porte sur la peinture, sur ce qui fait pertinence, et sur l’ordre dans lequel les impressions vont de la rétine à la cervelle. Et pour produire quoi ?

Est-ce un plaisir ? A quel autre ressemble-t-il ? Voilà un nu de Gemignani : croyez-vous qu’il provoque le même émoi que la rencontre de son modèle produirait chez vous ? Et si même ce modèle

n’est pas la femme nue, mais une représentation d’elle, qu’y verriez-vous ? La femme. La peinture elle-même. Le peintre qui en serait l’auteur (ici Courbet ou Le Titien)… Mais alors Gemignani,

quelle est sa part à lui ? Et si jamais s’éveille en vous un émoi, pourriez-vous me dire, dans l’ordre, s’il est : A) érotique, B) culturel, C) pictural ? S’il n’était que pictural pourriez-vous

m’aider alors à comprendre ce en quoi la peinture d’une peinture, non pas envisagée comme une copie mais comme une libre interprétation, nous apprendrait-elle : A) des modèles originaux, B) du

peintre copié.

Le discours sur Les deux amies d’après Courbet, Gemignani le tient avec brio. Il aime ce tableau d’une après-tempête amoureuse. Gemignani est frustré que Courbet ait tout vu et qu’il ne nous

montre que l’après. Lui veut nous dire avec encore plus de “réalisme” le pourquoi de la paix si heureuse de ces corps enlacés, il veut nous dire ce qui s’est passé avant.

La peinture est la science des arrêts, il en est qui force l’imaginaire à tant briser le voile de l’image pour que celle-ci bouge et vive. C’est alors les yeux clos qu’elle continue, comme

rémanente, à exister, fantôme volubile sous les paupières de celui qui sait contempler.

Mais qu’ont-elles fait, qu’ont fait ces deux femmes que lui seul aurait pu voir ? Fermez les yeux... Ouvrez les volets du triptyque et voilà que Gemignani nous donne à voir ce que le tableau rend

présent sans jamais représenter... Elles se caressent !… Le réalisme de Courbet tient sa force dans la tension à l’imaginaire qu’il induit, et tandis que Gemignani, à son tour, s’intéresse au

Maître d’Ornans, la seule femme qu’il semblerait montrer est la maîtresse cardinale de Courbet. C’est sa façon de conduire le regard par la peinture à une vérité assurément plus innommable que la

peinture elle-même, le jouir. Courbet est obscène par ce qu’il suggère, Gemignani démontant ce mécanisme d’obscénité, lui, ne l’est plus.

Le procédé est le même pour la Vénus d’Urbino du Titien. Que fait-elle là, nue, aussi apaisée que son chien à ses pieds ? Gemignani va nous aider à comprendre, et trouver réponse à son énigme :

il suffit que la main se déplace de quelques centimètres, que l’index et le majeur bougent. En nous montrant l’avant de la scène du Titien, Gemignani nous dit que la peinture tient son rôle en ce

qu’elle nous transporte dans des temps autres. Mais s’il est convenu que la peinture a les prétentions de rendre immortel, le déplacement auquel nous invite Gemignani n’est pas dans l’absolu du

temps, mais juste quelques instants avant… Le trajet est plus modeste et ses conséquences plus voluptueuses.

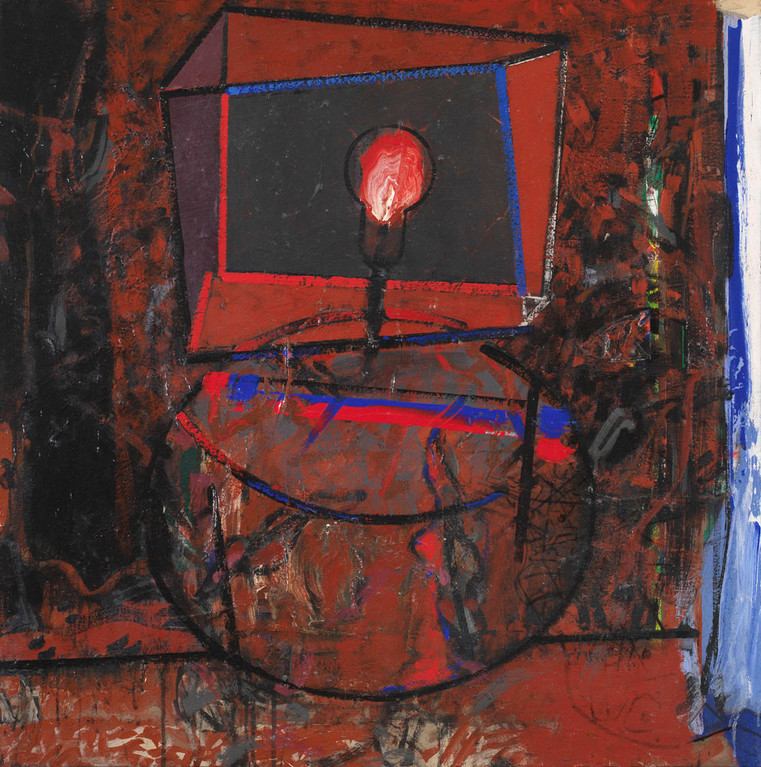

Même quand il peint une lampe, Gemignani aborde la peinture en ce qu’elle est au plus près de l’innommable. Ses abat-jour sont le prétexte à un propos impossible. La lumière, pas plus que le

jour, ne saurait être maître. Là, la voilà grasse, jaune, rouge ou verte, épaisse, non pas en traits ou rais qui se diffuseraient, mais en masse, surface close par la limite de l’ampoule et les

orbes concentriques de l’armature des abat-jour. Comme une femme qui se caresse et que l’on ne peut épier car la lumière brûle les yeux de celui qui l’affronte.

Noir est le soleil pour celui qui le regarde en face. Faire de cet impossible une joie renouvelable est sans doute la revanche que l’art de peindre oppose à la mort. Montrant ce qui ne peut être

vu, Gemignani donne par sa peinture un sens à ce qu’elle est pour nous tous, non pas l’antre du non-dit mais bien son contraire. Si Dieu est lumière et toute vérité, s’il est autant vrai que

mensonge, qu’en est-il alors des mensonges de la peinture qui est ombre et lumière par procédé et par essence, puisqu’elle voudrait dire le monde et l’homme en ses diverses formes ?

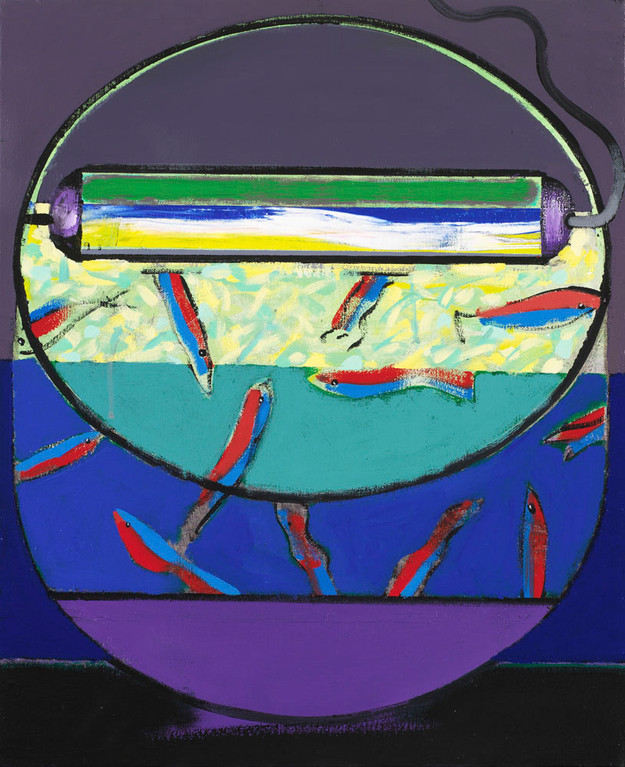

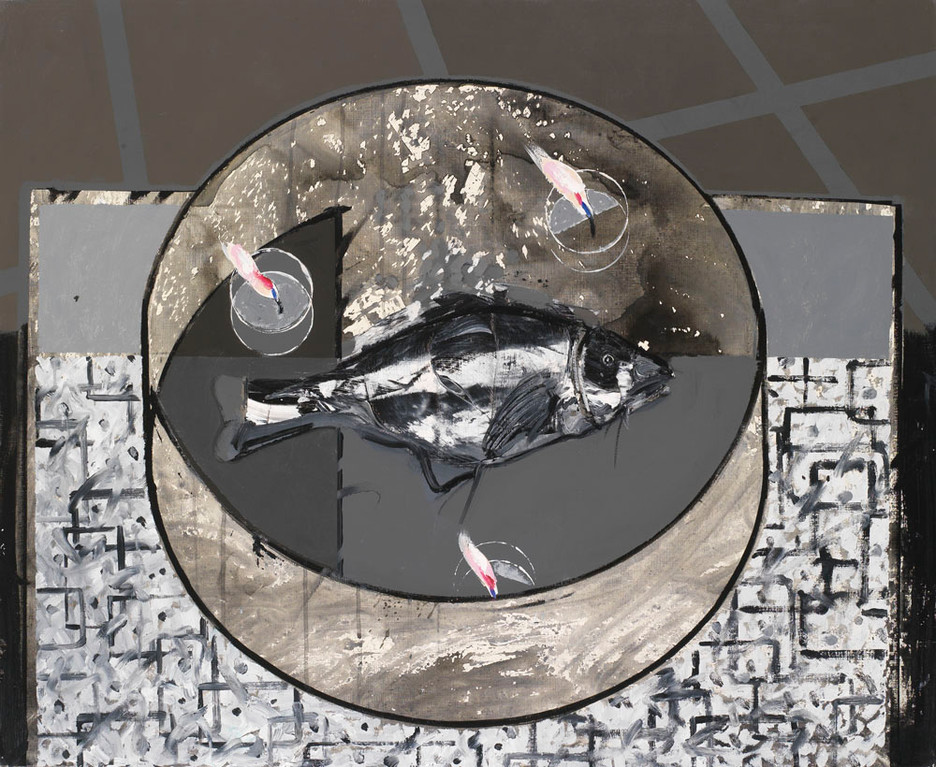

Parallèlement sont ses cages et autres aquariums. J’ai quelque difficulté à croire qu’avant d’être peintre éclairagiste il aura été artiste animalier, tant ce qui me semble l’essentiel de ses

œuvres sont les puissantes structures qui font grille, paroi et cache. Empêchant l’animal de s’évader, elles constituent surtout des barrières au regard, imposant à ce dernier de choisir ce sur

quoi faire le point. En ce sens les structures des lampes, celles des cages ou des parallélépipèdes des bocaux de verre, sont tout à la fois existantes et absentes.

Ces structures ont la valeur d’un cadre dans la toile et nous aident à comprendre le mécanisme tenant à double distance le sujet impossible à regarder dans sa vérité libre. Ce stratagème

plastique contraint les formes et les couleurs, enserre son sujet jamais libre. Est-ce alors ce qui serait en jeu, l’idée même de l’emprisonnement de la lumière à l’instar d’animaux enchâssés

dans des lignes qui les corsettent ?

Mais la ligne ne contient rien, elle va, vague. La couleur ne la remplit pas nécessairement. Aucun réalisme ne préside à l’agencement. Pourtant, quelque chose tient cependant à l’expérience d’un

vécu et nous en donne la mesure. Et si ce n’est ni cette expérience-ci ni celle-là, c’est précisément celle du regard dans son acuité qui fait que tous ses tableaux nous parlent comme des récits.

Comme si chacun d’eux était l’expérience d’une réalité, un témoignage, non pas de ce que l’on voit mais de l’être même de la chose évoquée. L’imaginaire vaut pour la chose même, et on peut

affirmer paradoxalement que la peinture de Gemignani se passe de symbolisation, en ce sens qu’elle induit une présence réelle, qu’elle ne représente pas mais présente.

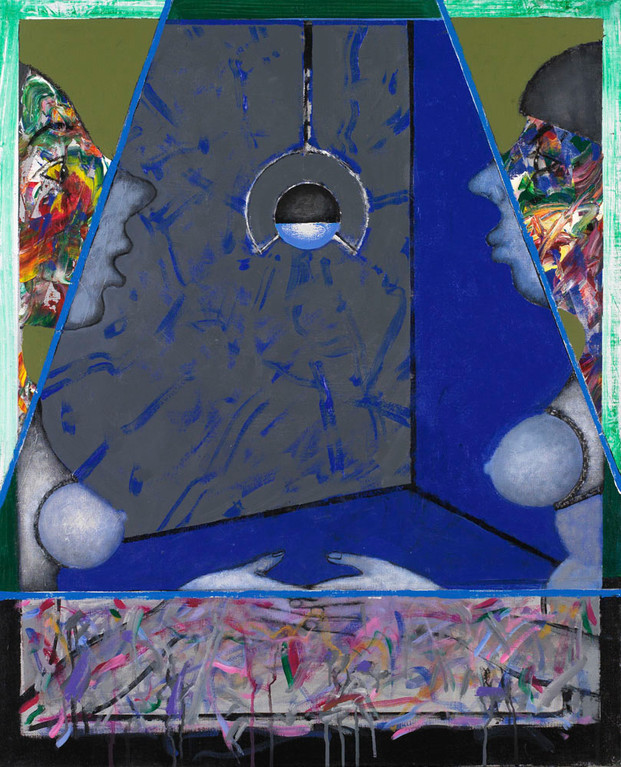

Il n’y a pas de liens préétablis entre le peintre et son spectateur, ce genre d’accord tacite : “On t’aime bien tu sais, tu es de la famille”, faisant marcher l’affect sécurisant d’un genre de

petit commerce. C’est que la place de cet artiste là a des difficultés à se nicher dans les mises en catégories formelles de l’époque, peut-être parce qu’il ne produit pas, mais se tient sur la

position de sa singularité. Ne se pomponnant d’aucun discours de rupture, il a une relation politiquement musclée au réel et à ses significations en s’offrant comme une poétique du sens des

formes et des couleurs. Gemignani est politique dans ses sujets et, comme un vieux sage, il préfère les animaux aux hommes pour dire dans quelle turpitude et cages ils sont. Il est poétique

tandis qu’il manie pour elles seules les couleurs et leurs formes.

Puisque Gemignani ne respecte pas ses sujets, on pourrait lui demander de s’en passer. Mais comme son regard est avant tout érotique et libérateur, se passer du sujet serait comme se livrer à une

activité solitaire qui, à force d’abstraire, le rendrait coupable de quelque chose. La figuration – “l’évocation figurale” devrait-on dire – rajoute en fait de l’abstraction parce qu’elle ne

laisse pas la matière picturale prisonnière des seuls jeux physiques du corps, mais invite celui-ci en son entier – reconnaissance, mémoire ou capacité d’évocation –, ce qui raccroche la vision

du spectateur à sa propre expérience du regard. L’évocation figurale implique un doute perceptif lié à la reconnaissance, et ce doute est créatif. Elle induit le langage en convoquant le même

doute visuel dans le champ des mots à un autre endroit de la cervelle. Et c’est comme une contamination complète de tout le corps devant l’énigme proposée par le tableau qui s’empare du

spectateur. Ne sachant bien dire ce qu’il voit, incapable de le décrire où de le contraindre à ce qu’il connait, assigné aux zones mouvantes et riches de son imaginaire, s’offrent à lui deux

voies : tourner le dos ou se soumettre par l’émotion.

Toute rencontre du moindre élément de Gemignani dans la réalité serait pour le moins traumatique, mais dans les circonvolutions d’un cerveau enclin aux associations et aux plaisirs des

évocations, en cet endroit où s’ajoute ce qui n’est pas additionnable, en ce lieu dont il faut ignorer le nom parce qu’il les porte tous, appelez cela comme vous voudrez, cette province de

l’imaginaire que la peinture a colonisée, voilà où se situe Gemignani. Et n’y voyons aucun mystère, aucune magie. Les images naissent de ce que nous en reconnaissons quelque chose. Sinon les

taches et les traits qui les forment n’apparaissent que du vague. Gemignani a choisi le sens iconique : “Tiens, c’est un poisson !”, “Voilà un perroquet”… mais peut-on dire “Voilà la

lumière” ?

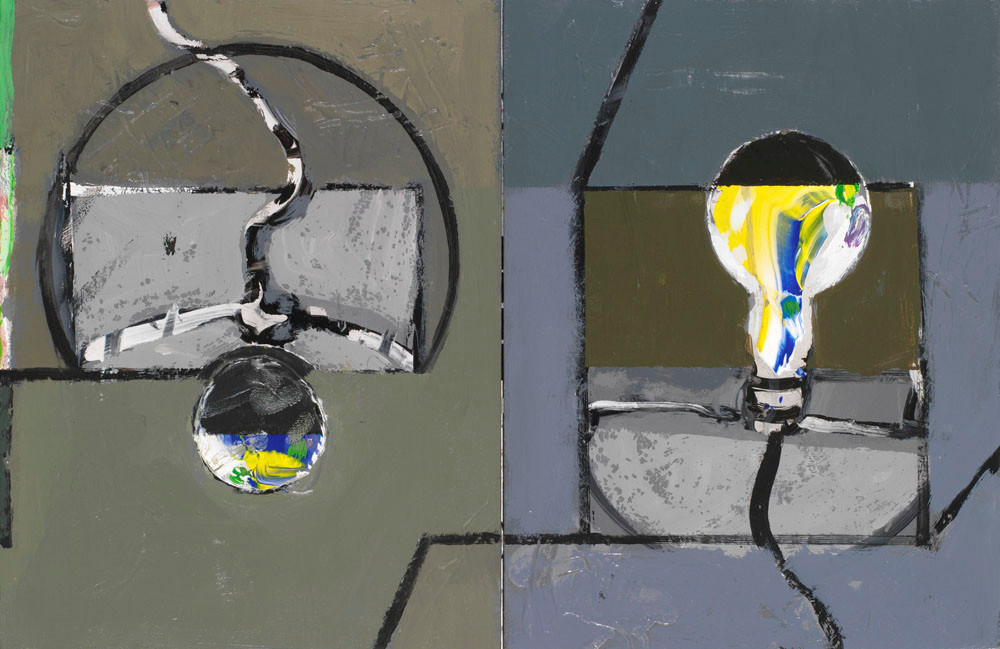

Et comme il aime en sa chair la musique, il serait facile de rapprocher ses œuvres de pièces toujours concertantes, d’attribuer aux couleurs les valeurs d’une note, le timbre d’un instrument… Le

regard se baladant va entendre – oui, vraiment entendre – chaque couleur, et les lignes parfois sévères qui ont valeur de portée. Evoquant la musique à propos de cette œuvre, je fais appel à la

qualité indispensable qu’il faut déployer pour entendre le travail de Gemignani : prendre son temps. Suivre le parcours d’un rouge sur une toile, s’annonçant du fond, discret, puis masqué par une

autre couleur, en contre, un autre rouge d’un ton inférieur qui le porte à la première place où il implose de tout son éclat.

Une toile de Gemignani ne se dévore pas d’un seul coup d’œil. Il faut aller à la touche, quelle onctuosité, sans autre nuance que celle que procure le jour qui en caresse l’émail. Regardez cette

touche, écrasée par le couteau, soulevée par la brosse, se mêlant à un autre ton sans jamais le salir. La voilà se figeant brusquement sur elle-même, matière qui se boursoufle et devient une

lèvre au dessus de la toile nue… N’est ce pas l’ombre d’un trait de crayon ? Oui… Tout ce qui semble jeté est construit, comme toute improvisation ne s’exaltant que sur un canevas

solide.

Les monothéismes font de la lumière le premier signe du Dieu, l’origine du monde, et la peinture a pour mythologique origine, comme son inverse, une ombre. Abattre le jour est le contrat

impossible de Michel Gemignani. Jour, un si beau mot, unité de temps, valeur de vérité et espace qui permet les échanges de regards… Abattre le jour, impossible projet prométhéen. Ici, Gemignani

me fait penser au petit Hans Brinker qui, d’un seul doigt bouchant la faille d’une digue, évite la catastrophe. Il y a chez Gemignani une manière de penser le monde par des actes simples, des

mises en symbolique qui préserve son plaisir de voyeur, quel homme il est ! De tartouilleur, quel peintre il est ! Et qui pose le sensible en avant, comme premier. La peinture et son exposition

serait alors la plus exaltante façon de se retrouver et en nous-même et avec les autres. Et puisqu’il s’agit de la peinture, celle de Gemignani ne peut nous dire que l’anodin et son inverse :

l’art est au diapason des interrogations les plus fondamentales. Il n’y a pas de plaisir sans conscience, pas de conscience sans amour, pas d’amour sans liberté.

Alin Avila

MICHEL GEMIGNANI

MICHEL GEMIGNANI